塗り絵に活きる色彩学

塗り絵(色鉛筆画)を描くときにも、

色彩学の知識は大いに役立ちます。

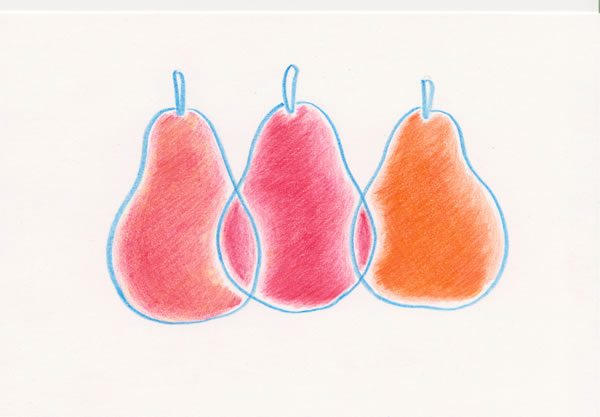

例えば、ゼリービーンズを描くとき。

こういうのはどうでしょう?

グリーン一色だと、楽しそうな雰囲気は少ないですね。

では、こちらはいかがでしょうか?

赤は、目立つし、派手だし、元気いっぱいの色ですが、

そんなに楽しそうではないですね。

3枚そろうとにぎやかな感じがでますね。

この違いは、色相の数と差。

色相環の色がまんべんなく含まれていると、

カラフルで楽しい、お祭り気分の配色になります。

運動会の万国旗が良い例ですね。

ワクワク感が高まります。

反対に、色相の数が少ない、または色相差が少ないと、

例え赤でも、楽しいお祭り気分にはなりません。

強烈にはなりますが(笑)

塗り絵の際にも、

色彩の知識を活かすと、

表現の幅が広がりますね。

(in 大阪)

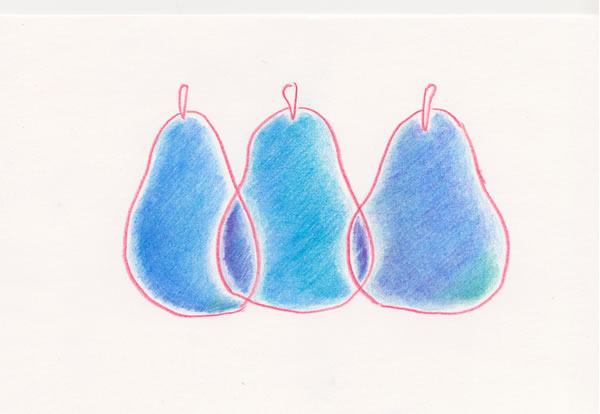

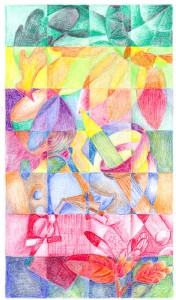

3Colors magic 3つの色から生まれる魔法 ②

やっと完成しました。

(クリックすると拡大し、鮮明になります)

上段も3色、

下段も3色のみ。

【送料無料・ラッピング無料】ファーバーカステル 色鉛筆 ポリクロモス色鉛筆 110036 36色… 価格:8,391円(税込、送料込) |

3Colors magic 3つの色から生まれる魔法

使った色鉛筆は3色のみ。

3色からいったいどれだけの色が生まれるのでしょう。

使った紙はPMパッド

色鉛筆は、ファーバーカステル ポリクロモス

Paper : Too pm Pad

colored pencil : Faber Castell polycromos

【送料無料・ラッピング無料】ファーバーカステル 色鉛筆 ポリクロモス色鉛筆 110036 36色… 価格:8,391円(税込、送料込) |

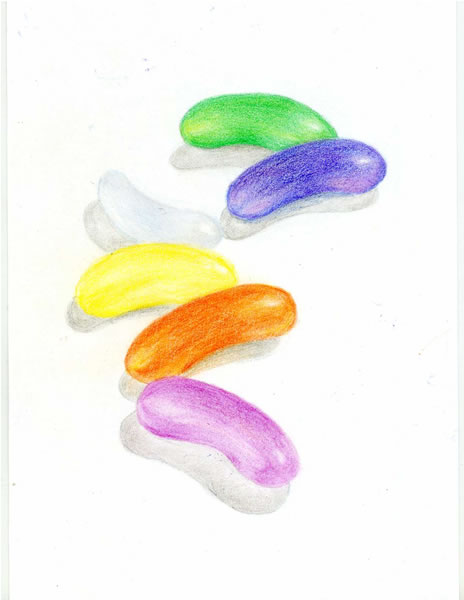

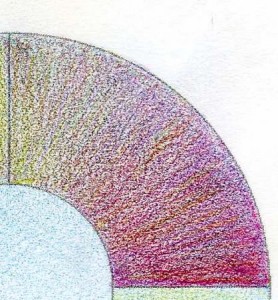

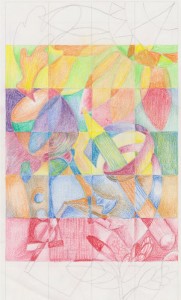

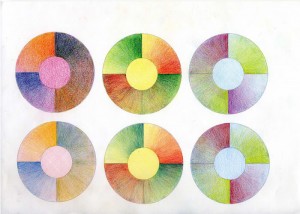

Lesson_02 混色レッスン_02

混色レッスン。

コンセプト、わかりますか?

下絵がフクザツすぎて、今一つでした。

次回は、下絵はシンプルにして再挑戦です。

このレッスン、限られた色で色を作ること、

色をよく見ること、

混ぜる分量や先に塗る色で、

色が大きく変化することなど、

とても勉強になりました。

分割数が多すぎて、雑多な印象になってしまいましたが。

最初の1枚でしたので、とにかく塗ってみよう!でした。

次の1枚は、どのモチーフを主役にするかを意識して、

配色を考えてみます。

塗りはじめる前に計画を立てること。

紙はPMバッド。

色鉛筆は、ファーバーカステル ポリクロモス。

マーカー用の紙ですが、インクジェットもキレイに発色します。

色鉛筆にも向いています。

薄くて透ける紙ですが、しっかりしていて使いやすい。

愛用の紙の一つ。

Paper : Too pm Pad

colored pencil : Faber Castell polycromos

【送料無料・ラッピング無料】ファーバーカステル 色鉛筆 ポリクロモス色鉛筆 110036 36色… 価格:8,391円(税込、送料込) |

Lesson_01 混色レッスン_01

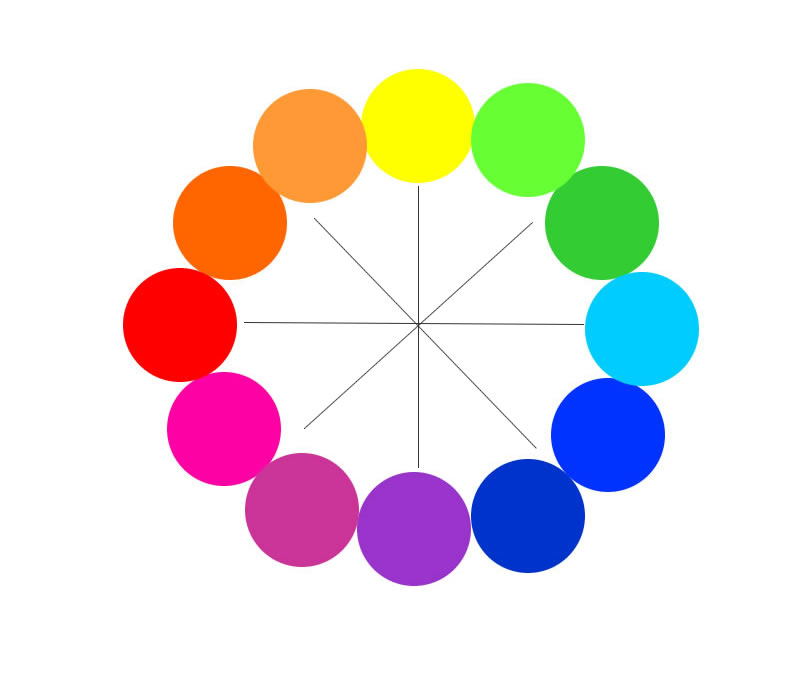

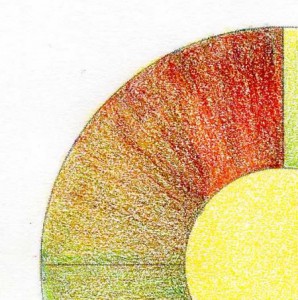

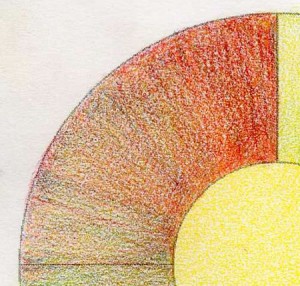

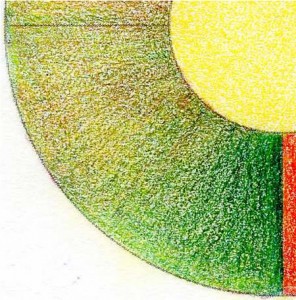

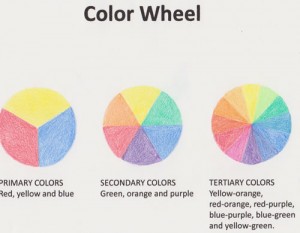

color wheel 色相環

カラーリストらしく、色相環を作りました。

色鉛筆は、ファーバーカステル ポリクロモス

colored pencil FaberCastell Polychromos

【送料無料・ラッピング無料】ファーバーカステル 色鉛筆 ポリクロモス色鉛筆 110036 36色… 価格:8,391円(税込、送料込) |

value Scale 明度 スケール

絵としては面白くないのですが、

スケーリングの練習です。

最低明度から最高明度まで。

一つの絵の中に、これが全て入っていると美しいと、

クリスティン・ニュートン先生から教わりました。

使用色鉛筆は、

Fabercastell のポリクロモス バーントアンバー。

紙は、

museのkmkケント200

セントラル画材オンラインショップ

ミューズ KMKケントブロック #200(厚口) A4 KL-5744

クリスティン・ニュートン先生の本

RBRの本

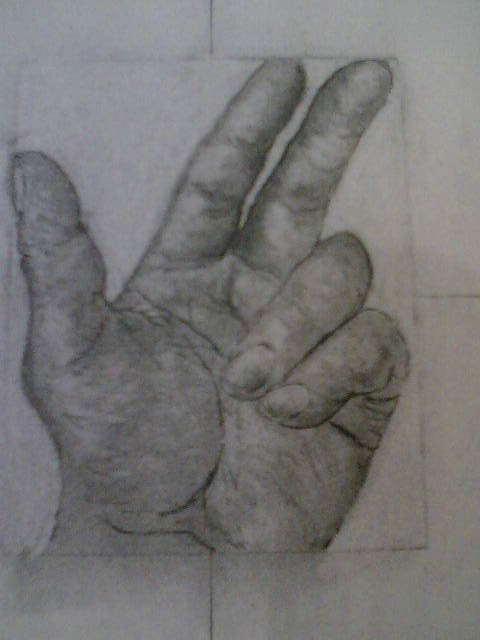

Hand graphite 手 鉛筆画です

今日の午後、松江から大阪へ移動です。

明日からオレンジ再開!

色鉛筆画でなくて、ごめんなさい。

3年前に描いた鉛筆画です。

鉛筆画を勉強する良い点は、

「明度」に対する感覚が養えること。

絵を描くとき、カラーの絵でも「明度」は大きな意味を持ちます。

明度を描くことで、立体感が表現できるのです。

参考文献

【大人の塗り絵】に役立つ色彩学 ナチュラルハーモニー

大人の塗り絵はアーティスティックがふさわしい。

アーティスティックな色鉛筆画への第一歩は、立体感。

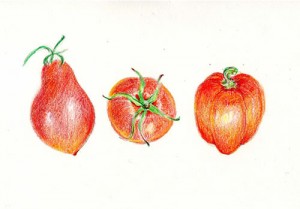

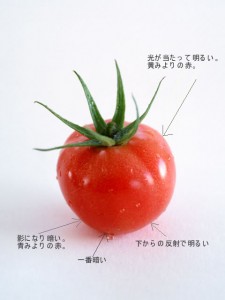

プチトマトの塗り絵は、立体感の練習にぴったりなのです。

立体感を出すコツは、光と影。

ハイライトとシャドウを塗り分けると、

立体感がでてきます。

その際、役に立つのが色彩学の知識です。

自然界では光が当たっているところは黄色みを帯び、

影になっているところは青みを帯びます。

「ナチュラルハーモニー」ですね。

ルードがいう「色相の自然連鎖}

逆に言えば、ナチュラルハーモニーにすれば、

自然でなじみ深い調和となるわけです。

塗り絵をする場合も、

ナチュラルハーモニーを意識して色を付けると、

立体感を表現できます。

【大人の塗り絵】はアーティスティックに!ワークショップ (大阪)

はおかげさまで満席となりました。